第6章 1534年——大法官(5)

树木在正午的艳阳下纹丝不动,蜜蜂在一旁嗡嗡作响。他几近成人的孩子卷起衣袖,露出雪白的手臂。当爱丽丝给出自己简洁实用的建议并在户外加入他们时,他就慢慢退出,让女士们继续这个游戏。从他那新建成的完美书房里,可以听到来自花园里的响亮笑声。

他不把这个问题想明白就决不罢休。回到最初,相反的观点。假设——虽然当然不可能,但还是这么假设——护国公的意图是可敬的,但是王后的家族却处处阻挠?幸好是这么久以前发生的事,要不然他也很难这么客观地看待。有没有可能他的书——他引以为豪的简单成就——根本就没有资格被放到欧洲的书架上?他眨了几次眼。

在莫顿乡下庄园里每周一次的招待会上,他每每都兴高采烈地接受莫顿的细细端详。对于这位作为国王顾问的人物,他无比景仰。很自然他下意识地遵从了一切;他是那么乐意地不负众望,被人重视!温和的训诫是常有的事,同样也会纠正一些错误,有时会有突然的邀请。一句随意的赞赏则能让他兴奋几个礼拜。

他拿着笔记本的手颤抖着。他克制着自己别把它扔到角落。翻了一页:又是一个被划掉的句子。感谢上帝,句子上面没有任何标注。他试图平息自己加速的心跳,咽了咽口水。为什么他那么紧张?他对于自利式阴谋和隐藏的野心一点儿都不陌生。但是莫顿故意欺骗了他!这个政治家利用自己的魅力攻势把托马斯·莫尔变成了污蔑和篡改历史的从犯。前提是他的推理正确。他用两手捧着脑袋。他可以责怪自己当时太年轻。作为一个年轻人,你建立了最有可能接近权力的观点。就是这么回事儿。与你想法相同的人越多,你就能更好地从那个方面看待和呈现所有事情。华丽词藻和含沙射影构成的海市蜃楼。幽默感是必不可缺的,因为它暗示了你在一切之上。它让你感觉比任何人都强,此外,由诙谐包装的信息传播迅速。

一撮撮烟从炭灰中冉冉升起。自己已被团体排除在外,他很熟悉这个过程。一切都太晚了。他变成了一个微不足道的角色,而不是有远见的大法官。他为自己设定的很多任务重叠在一起,就好像穿在身上的很多层衣服,最后用一根惹人注目的腰带扎在一起作为装饰。就好像诺福克公爵华丽长袍上的宽腰带。没有任何事情像表面那样。他把空荡荡的衣袖折起盖在手上。

他坐直了。他应当遵循佛罗伦萨的哲学家马基雅维利的榜样,不带感情地看待事物。分析事物而不是寻求改善,思考途径和结果而不是善与恶。只要目的正确,可以不择手段,就是人性被控制得最好之时。

他的目光重新回到莫顿的笔记上。好吧,就这样。他未能看出这场国际象棋比赛的走法,他的发言人是其中的关键玩家。在年少时他用优美散文来复述自己从莫顿那里听到的事物。有那么糟吗?机会来临时他充分利用了它。即使这样,1513年他开始创作《历史》时,他已经成为了助理执行官。他在职业生涯早期就意识到生活就是一个漫长的复合假设。但是他不知道生活就是一场巨大的表演。他全心全意地投身到了自己的公共职责和家庭职责之中。他很显然地陷入了两难境地:是在修道院过独身生活,还是在这个不完美的社会中成就伟业。他选择了后者,而且并没有被社会污染。但是事情接踵而来。因此他才开始了“星期五”的这项活动:放一天假来清晰明确一些事情。谁有这本事可以给自己放一天假?他可以,作为枢密院的一员,之后又坐上了大法官的位置。这样他就对自己足够了解了吗?星期五是他的,但是他又是谁,又是什么?他发出一声低沉的长叹。他现在再也用不着花园里的小教堂或者他在查特尔修道院的房间了。在这里,他有的是机会反思大局以及自己在来生中的位置。

年少的野心诱惑着他创作了这篇暴君的传记。有那么糟吗?不。让他最痛心的是莫顿在暗地里的偷笑。家里出现的这位才智超群的男仆为他提供了完美的计划!现在这才是真正充满讽刺意味的:托马斯·莫尔,在所有人中偏偏是他篡改了历史。在这个即将行刑的关键时刻,他不知道自己会给后世、他的读者、他的儿女还有孙辈留下什么。接下来会发生什么,我们一无所知。是的,他已经准备好了,熟知世界的运转方式,但是那根本就算不了什么。万能的上帝帮帮我们吧。

明媚的春日让他战胜了为见家人而签署继承法的诱惑。绿油油的草坪,绿油油的草坪,他不住地想着。穿天鹅绒长袍的男人总是会在那儿,不管他怎么要求,草坪和黄色的百合花也一直都会在那儿。一个陌生的护卫来押送他穿过走廊,就像之前那样,但是这次他们穿过院子到达主楼。这就意味着在审讯之后他还能再次穿过这片草地;只要熬过这两个小时。

这次审讯的强度表明情况变得紧急起来。他们仍然称之为听证会。他们是“公义之人”,而他就是“约伯”,遭受着前所未有的压力。他们都急迫地希望他能屈服。他也有软弱的时刻,当然。但是就像约伯一样,他坚定不移,拒绝玩任何游戏。

现在他们走在回去的路上。墙壁上三把装在铁架台上的火炬照亮了微微弯曲的走廊,使之看起来就像一个洞穴。

“为什么不走主要的入口?”他问身边的护卫。

“因为国王陛下的庆典队伍。”

他想象着这年度盛典,他已经不能连续第二年参加了。会有人想念他作为衣着华丽的巡游队伍的负责人吗?也许有一些。在发生了这一切之后他还想参加吗?一点也不。他已经学会了寓乐于简单的事物,比如使用自己的腿。最后,又开始了正常的走路。而且还能边走边看廊墙上挂着的画像。

他慢下来问道。“那是谁?”

“继续走!”

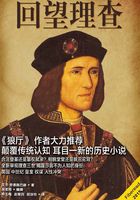

他指向那张沉静的男人脸,他的头上戴着一顶帽子,目光忧虑。在栗棕色卷发下,右边的肩膀比左边的肩膀稍稍高了一点。王室的长袍配上象征官职的长链。手摆成一个特殊的姿势,左手往右手小指上套第三个指环。他一看到下面的题字——英国国王理查三世——他就意识到为什么他不知道画中是谁:理查三世的画像大部分都被销毁了。

“他是怪物。”护卫回答道。

他难以置信地僵住了。“他是那个暴君?”

“向前走,莫尔大师!”

“那个驼背,理查三世?”

“都一样。要是他从未出生就好了。”护卫嘟囔着。托马斯得伸着脖子,因为护卫在后面不停地推他后背。向前走。他转过身去抗议这羞辱,但是半路停了下来,思索着很快他自己也就只剩下一副画像了。他的画像被众人观看,而他的脑袋在伦敦桥上挂着,随风晃荡,无头尸体掩埋在圣彼得艾德文库拉小教堂里。荷尔拜因创作的画像,还有他家人和读者对他的爱会留下。他有节奏的脚步声在走廊中回响。从此之后他就是一幅画像了,你可以为他献上一首或几首安魂曲。

但是理查国王裸露的尸体由一头驴子拖着,暴尸多天,最后尸体已残缺不全,他还被认为是万恶的根源。没有人为他的灵魂祈祷,也没有人为他唱安魂曲。他当上国王没多久就被扔到了破烂堆里。托马斯自己也诽谤中伤过这位金雀花王朝最后的国王,为了自己更光辉的荣耀而让他身败名裂。

至少他战胜了自己的虚荣心。他永远都不会出版《理查三世的历史》,即使凯瑟琳小姐一天给他写一百封信。“我们的母语,莫尔大师……这些细节着实生动。所有我认识的人都希望了解更多。”他应该烧掉手稿,尽管书里的美丽辞藻与幽默仍然会让他会心一笑。那是多么久远的记忆了,年少时期犯下的错误,他现在可以轻而易举地让自己不再内疚。

经过院子的时候,这位粗鲁的护卫加快了脚步。托马斯在被推进钟楼之前瞥见草地上星星点点的小雏菊和模模糊糊一片浅绿色的树丛。到了门口,他注意到自己再次被石头包围。几个月前,凯瑟琳小姐连同手稿一起带来了墨水瓶,在它旁边骄傲地挺立着一瓶波尔多红酒和一篮美味佳肴。他绕着转了一圈。

就在护卫锁门的瞬间,他发现约翰从走廊的深处看着他。他的喉咙发紧。他一定要知道为什么玛格丽特没有等他。

“约翰!”他大力拍打着镶有金属的厚木门。

没有任何声响,没有椅子摩擦地面声音,也没有钥匙的咔嗒响声。没有开门的嘎吱声。这个人到底在哪里?

“约翰·伍德!”

他听到远方传来他仆人的回应。“莫尔大师!”

“你怎么不进来?”

“被禁止了,从今天早上开始……”声音近了一点。

“你跟玛格丽特说上话了吗?”

“她在大门口就被拦下了。而我从现在开始就要坐在护卫的房间里。”门背后约翰伤心地说道,“或者离开,但是我不想走。”

“哦,约翰!”

他一拳砸向石头墙。没打在门上,要不然约翰会以为他在生他的气。“你为什么不去切尔西,约翰?你的家人会精神一振的。”“我要留下来,莫尔大师。”

有人吼叫着命令约翰离门远一点,约翰遵从了。而托马斯则第无数次审视着自己的牢狱。这是箱子,上面放着他的杯子,那是墨水,英语版本的《历史》放在莫顿的四开本之上。如果他壁炉中还有任何一点火花,他都会一页一页地烧掉这本手稿。他早该如此。现在已经五月份了;他再也没有机会了。

他的手指在篮子里翻找,里面盛满了叶子包裹的奶酪、仍带着土壤潮湿气息的胡萝卜、烤熟的小公鸡还有新鲜的黄油。他没有一点胃口,跌进椅子中。昏暗走廊里的画像萦绕于他的心头。奇怪的是关于亨利的疑问反而渐渐消失了。继承法到底是签还是不签呢?对于他来说现在有更重要的事了:他想停止对这位被诽谤的国王的唾弃。玷污逝者的声誉是重罪。他的灵魂可能已经在他的躯体中成长,就像珍珠长在贝壳中一样,不过他担心这两部分将不再分开。也许他永远都不能唱着赞美诗跨进天堂了。他无法入眠,不知道该怎么枕着自己的脑袋或者让他几近癫狂、无法控制的思绪集中在哪里。释放出的一股激流,竭尽全力向外涌,如火山般剧烈爆发,无法遏制。同时他又感觉自己好像是蜡做的一般。爆发出的冲击力在他身上烫上了永恒的烙印,永不可逆转。他是个被打上印记的人,迷失在自己的思绪之中。

兰贝斯宫殿祷告书中的一句话浮现在脑中。耶稣啊,请饶恕我吧。耶稣啊,请别在意这个高傲的作乱者。莫顿拿出了理查的祷告书,指给他看这个暴君在传统的祷告词中添加的部分。添加了这些激烈的恳求言词。

“看。”莫顿曾经这么说,“看这个暴君怎样为自己的罪恶提前赎罪。”

托马斯永远都不会忘记那本精美的祷告书的触感,皮制封面的它曾经就在战败国王的帐篷里。也许理查还把它放在床边,而现在它却沦落在一个不知名的男孩手里。他盯着封皮上由首字母组成的袖珍画与点缀封面的藤蔓。

“我打赌你想知道我是怎么得到它的。”莫顿显出自豪的样子,“让我来告诉你。在斯坦利勋爵击退了理查最后一次野蛮的进攻并杀害了他之后,就把整个帐篷占为己有,声称是自己的战利品。”

“但是……但是这本书最后怎么到这里的呢?”

“斯坦利的遗孀把它给了我。伯爵夫人和我是老交情了。”

托马斯的眼睛无法从书上移开。平常他都会等在厚帘子后面,随时准备着为莫顿倒酒——他倒酒的动作相当优雅,从来都不会把酒洒在外面——但是现在他坐在椅子上,手指轻抚着封面上错综复杂的精致花纹。他还没见过这样的藤蔓;看起来像是雕刻出来的一样。

“你很喜欢,是不是?”莫顿凑过身子,翻了一页,“这些是草莓的藤蔓,我比较喜欢。”

托马斯还没在自然世界之外见过如此鲜艳的颜色。天使传报的这页更是精妙绝伦:粉色和深蓝,橘色和金色交错点缀着整个页面。大法官笑着把书从他手中拿走,然后再次将它锁进华丽的木柜之中。

是什么让莫顿笑得如此得意?是因为看到他被惊呆了的男仆?他站起身来,闭上了眼睛,托马斯尝试着更加集中注意力地回忆。莫顿的计划真是天衣无缝。把种子撒到干燥的土地上,只要一下雨就会发芽。果真如此。《历史》这本书中最引人注意的场景,就是格洛斯特的理查被选为王时,他直接拒绝了两次,这极大地嘲弄了典礼。他直到第三次才接受了这象征着权力的王冠,尽管还假装不情愿。托马斯这么写道:暴君起初一点也不高兴,接着又在不该高兴的时候表现出高兴。他对从这个场景得出的哲学结论也很满意。他拿起手稿,翻到描述这个场景的那一页。

大家都很清楚,在主教祝圣礼上,主教以买下教皇诏书来表达成为他们一员的决心,尽管他不用为其他任何东西付费。他在仪式上会被两次问到是否愿意成为一个主教,而他必须两次都说不,第三次才接受,好像强迫自己一样。大家都很清楚,舞台上苏丹的饰演者可能就是个补鞋匠;然而如果他在饰演陛下时,真有人愚不可及、不合时宜地表明自己和他有旧交情,直呼其名的话,那么他的惩戒者可能会砸烂那人的头,而且理由充分,因为他破坏了这场戏剧。所以大家都说这些事情就像舞台戏剧一样都是国王的把戏,而有更多类似的戏份都是在断头台上演的。

这个比喻正合适,而舞台和断头台的恶意对比更是绝妙。但是托马斯是在谁的舞台上演出呢?妨碍国王的演出你会性命堪忧。这条原则仍然适用。很快舞台就会变成断头台。他还可以感觉到自己的脑袋,但是他已经是克伦威尔和国王亨利棋局游戏中的一卒。