第5章 1534年——大法官(4)

他是那么想要见到玛格丽特:她的敏捷智慧,她会意的眼神。她最年长的女儿了解他,甚至还在他和爱丽丝互相嘲讽的争吵中做仲裁人。他的心快爆炸了。他们坐落在切尔西的舒适的家。炉火边的真皮座椅。一边闲谈一边做刺绣的女人们。用餐时的谈话,八点时配有波尔多红酒的简单晚餐。午后拜访有着又高又亮窗户的教堂。紫丁香的芬芳和瑟瑟作响的树。他划船去威斯敏斯特时两边快速变换的风景。从芦苇丛中飞出的鸟儿飞越水面上的光束。破晓的静谧中蓬松的云朵。那人呢?充满着自相矛盾。尽管他很害怕掉进河里,他还是很享受那段旅程。

“莫尔大师。我不再打扰了。”整理完她绿色裙子上的褶皱之后,凯瑟琳交叉起双手。

“我的意思是,”他有礼貌地说,“几乎所有人都接受了王位继承法,也接受了随之而来的国王亨利八世与阿拉贡的凯瑟琳的离婚,还有他作为英格兰教会领导人的地位。所有的都写在继承法之中了,它给予新王后的子女继承权。所有虔诚的天主教徒都签字同意了,甚至我最好的朋友和家人。甚至我女儿玛格丽特。没有人理解我的顽固。我怀疑你也不会理解。”

她对此无言以对。然后她突然换上了命令的语调。“您需要多长时间呢,莫尔大师?”这是习惯于别人服从的未婚女人的语调。

“时间不是我能控制的,不再是了。我会尽力的。”

“英文版本还在您家对吗?我会派人给您送来。”

“我还需要墨水。”

她点点头,优雅地转身。一手扶着墙,一手敲门。

约翰·伍德一定一直等在外面。门立即就开了。上面没有插钥匙。

“再见,凯瑟琳小姐。”“再见,莫尔大师。”

从壁炉到窗户前他蹒跚地走了四步。他有种奇怪的情绪。也许她是来自外界最后一个他被允许与之说话的人。除此之外,能和他说话的就是坐在用藤蔓装裱的厚重哥白林挂毯前的一排地方法官,还有像克兰麦(总是顺从地答道“当然,陛下”)和克伦威尔(自称为国王的耳目)这样的人,当然最后还有牧师与刽子手。尽管他已步入晚年,但是他还是想在凯瑟琳面前保持尊严。平心而论,他觉得这是他应得的。他必须抓住这个机会。和约翰·伍德一样,这个年轻女人意味着生命。在他死后——死亡已无法逃避而且步步逼近——她会对别人讲起他。

“不!”他对着菱形窗格大吼一声。这个世界就是充满萤火虫的丛林;你可能会从一簇光辗转到另一簇光,但是小萤火虫们本身根本就不在乎。你得用观察一片新开水仙花的方式来看待它们,它们的脑袋颜色暗淡,在寒草之间蓄势待发。就是这样。通过命运转折衡量一个人生命的价值没有任何意义。如果他真的这么做了,那他就会沉浸于自怜自爱,因为他成功的可能性不大。他只能把这种欲望从生活中除去。凯瑟琳小姐来到他的生活中,某种程度上有点像夏娃,但是她不重要。其实他的书或者他一生的奋斗也不重要。这是另一个他不敢接受的禁果。

看厌了外墙,托马斯穿过房间走向他的椅子。炉中的火焰向他致意。他不会对自己撒谎。他被囚禁于塔楼,楼上传来费希尔绝望的脚步声,不仅仅是因为个性和野心的冲突,还因为他意识到彻底的适应就是牺牲自身。他自己曾经就是做出适应的典范,从松垮的斗篷折痕到他善变的脸孔和内心。他憎恨这一点。他已经五十六岁了,全国人都关注着他——是时候让事情清晰化了,如果真有这个时候的话。这才是真正的托马斯·莫尔,与恶魔斗争。虚荣……虚荣就是他致命的诱惑。

即将燃烧殆尽的火焰像蓝色的银莲花般在半焦的木头间跳跃,有时候就干脆完全消失了。他搬来了几根树枝,希望最后的火焰能够奋力燃烧木材。但是没有,全熄了。他看着拱形的壁炉。他永远也不会在王位继承法上签字的——为了宪法。罗马教会的权威应该凌驾于整个欧洲之上。虽然罗马教会也许不完美——还有很大的提升空间——但是绝不可以危及这种权威性。

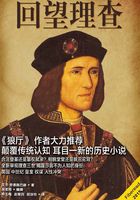

最初看到这位英俊有活力的亨利八世时,他想自己可以一点点把他培养成优秀的人。他多长时间没有与自己博学的朋友谈论此事,提醒他们应尽的责任?知识分子应该有战略性地、温和地坚持指明方向。他压紧自己的双腿,让更多的血液通过血管。英格兰曾经充满着希望,但才几年这种愿景就粉碎得一塌糊涂。强大的好战派频频向法国国王示好,而王子胎死腹中后几天,亨利开始谈及自己有罪的婚姻和上帝的惩罚。他很确信他与寡嫂的结合就是他到现在都没有儿子的原罪。当时教皇已经很快地给他颁发了婚姻豁免权。但是现在亨利还不满足。一旦他对安妮·博林的热情点燃起来,就更没人可以阻止他了。他托马斯有提供充足的帮助吗?他摇了摇头。他们在一起撰写了《保卫七圣礼》,仅此而已。圣洗,坚振,告解,圣餐,圣秩,婚礼和病人傅油:这七圣礼的力量来自于耶稣救世的牺牲中。画家荷尔拜因小心翼翼地准备了一幅官方画像,托马斯则煞费苦心地为国王铺平通过神学迷宫的道路。但这一切努力还是徒劳无功,就像这奄奄一息的炉火。那时他早已经放弃创作关于理查三世的书了。这世上有国王是不独裁,不恐吓,不难以琢磨的吗?

1515年他被召唤去弗兰德斯时,他想出了一个更好的主意。他要写一个虚构的国家:乌托邦,一部纯粹的小说,关于非信教者过着比基督教徒更好的生活,内容充满着对政治和法律的批评。他在欧洲大陆执行任务时着笔,很快这本书也面向了他的读者。是《乌托邦》的内容还是这两部书一起展示出了真正的莫尔?他在公平岛之梦和腐败国王重压下生存的噩梦之间进退两难。

这部未完成的《历史》的真正主题是第一任都铎国王亨利七世封闭性和操纵性的权力。他不妨现在承认好了;反正也没有什么可失去的了。当时它必须得隐藏在一个好例子后面,这是多大的挑战啊!理查三世——都铎的强硬敌手——的大起大落,曾经是一个绝佳的载体,让他以此为喻,传达在独裁统治下整个国家的衰退,这种衰退在他职业生涯的初始就感受到了,那时他发现公共法案经常掩盖欺骗手段,这样到了最后就没有人知道事情的真相。在他这本历史寓言中,他巧妙地描述了伪造的装饰品让人对真正的珠宝产生怀疑。

也许他花了太多的文字来强调教堂是个避难所。那些日子里律师每日都会遇到这些现象,而他想要将其藏在讽刺外表之下写进书里。那些段落就像雷雨下的风景,闪闪发亮。他可以为自己的作品自豪。《历史》中的场景都是来自于约翰·莫顿告诉他的故事,但是从那时起这个世界已经发展变化了,托马斯很清楚地说明了这一点。然而王室阴谋并没有随着格洛斯特的理查去世而消失;几十年过去了,尽管局中人阵容不同,但是一切还和当初一样。在这方面,他满意地断定,他一直很有远见。

他伸手去取那本四开本。尽管某些段落在他脑海是那么栩栩如生,但是他几乎都不太记得《历史》的概要了。这些笔记可以让他忆起过去。一件琐事背后常常散发着另一个时代的气息,就好像人们踏入一个房间,偶然发现很早以前就被遗忘在那里的物品。

看,莫顿把一个短句划掉了:伊利诺·巴特勒女士在修道院中与世长辞。谁是伊利诺·巴特勒?这个名字上面写着伊丽莎白·露西,爱德华四世的女伴之一。托马斯摩挲着自己的下巴。他听说过露西小姐在与国王上床之前设法跟他订下婚约,因为爱德华四世是个臭名昭著的花花公子。对于仅仅是情人身份的女人来说这么做有点奇怪。那么她的名字到底叫什么?伊利诺·巴特勒还是露西小姐?莫顿搞错了吗?不,这不是大法官的作风,他从不会留任何漏洞。这个被替换的名字似乎是在说,一个为求当王的暴君捏造出来的婚约——秘密的婚姻誓词——是真实存在的。如果是这样的话,如果那位被讨论的小姐真的是伊利诺·巴特勒女士的话——托马斯睁大双眼——那么约翰·莫顿就是故意将他引入歧途。托马斯换了一个姿势,他被这一连串的想法震惊了。

托马斯不是个会轻易放弃的人,他直勾勾地盯着快要熄灭的火苗。他在两个场景里提到了露西。一次是在爱德华国王和他母亲发生冲突时,这样他就可以在之后的论述中随意提起,而那些论述基本上都是从坏的角度看待理查的行动。关于这个早期婚约,莫顿就说了那么多,但是他用了如此鄙视的语气,暗示了早期婚约是被利欲熏心的暴君利用了的托词。他认为这样一件事就能使爱德华和王后伊丽莎白·伍德维尔长久美满的婚姻失效——他们育有9个孩子,其中有两个继承人——这绝无可能!

他身体前倾,手肘撑在膝盖上。不是伊丽莎白·露西而是伊利诺·巴特勒。他突然觉得喘不上气来。胃好像变成了一块腐烂的肉。约翰·莫顿原来知道那么多,比他透露的要多得多。他滥用了托马斯对他的信任了吗?一定有一个真的伊利诺·巴特勒,要不然她的名字也不会被划去。那意味着真的有一个初步婚姻协议?意味着它不是格洛斯特的理查为了篡位而使的诡计?如果是那样的话……托马斯闭上了眼,他冰冷的手第一次舒缓了。

一个意想不到的思路打开了。也许护国公的确是王位的正确人选,毕竟他有着丰富的从政经历。如果这件事没有卷入任何阴谋的话,那么……格洛斯特公爵还是阴谋家吗?

曾经做过专业律师,他运用了律师的反面论证技巧。设想理查的确是想成为一个好护国公。设想在储君加冕之后,他想回到他最爱的在英格兰北方的城堡米德汉姆。众所周知他过不惯首都的生活,那里王后的亲戚们占有大量肥职,大家沉迷于奢侈的生活方式。直到国王过世前不久,爱德华都是这群放纵狂欢之徒的主角。也许护国公原本打算为十二岁的年幼国王建立一个值得信赖的枢密院,那样他就可以在北方延续自己的成功,并大规模重修自己的城堡。

然后来了一个汗流满面的主教,传说托马斯是从莫顿口中得知的。这位著名的牧师坦言自己曾经为已故的国王和另一个女人主持过婚礼。而这个女人——从笔记上看——是伊利诺·巴特勒……在“修道院与世长辞”。很显然这段情史很短暂,当国王娶了新妻子并封其为后时,她便遁入空门与世隔绝了。

在拨弄那些烧焦了的炭块时,托马斯注意到自己手在颤抖。他往炉子里吹气,但没有用;炭灰只是变成橘红色而已。假设之后爱德华与伊丽莎白·伍德维尔的婚姻真的无效的话,那么他们的子嗣,包括储君,都是私生子。那样的话,护国公的任务远未结束。作为一个年幼国王的摄政王,自然就少不了被人奉承和暗讽,这个角色没有那么好当。在《历史》中,托马斯说明了病入膏肓的国王在这个问题上前思后想了很久,因为他从以往的经历中知道……当想到这件事会如此重大,他的肩膀垂了下去。

他竟然成为了莫顿的传话筒!

现在不管这个了;他必须沿着这条推理路线走到底。引导一个未成年的国王已经是个大问题了,但如果那个男孩的出身被人怀疑,情势就会变得相当危险。贵族内部一定会分裂成各个派系,重燃旧怨,甚至会起内战。这样,作为护国公,格洛斯特的理查面临着一个抉择。他可以杀掉汗流不止的主教——毕竟,他是秘密婚姻的唯一见证人——然后期待储君可以及时组建一个稳定的政府,不会因为对手和绯闻而衰弱倒台。或者他可以调查主教的话,然后把结果公开。但是那样的话,国会就必须介入。

托马斯那么靠近燃烧的灰烬,他的脸颊好像也烧了起来。他本应该查阅国会的卷宗考证,而不是别人声称理查登基是个阴谋,他就鹦鹉学舌。他真的那么热衷于模仿苏维托尼乌斯的《罗马十二帝王传》来描述一个政变吗?正如1500年他答应即将死去的莫顿那样?当时想要这本书辞藻华丽,惊艳世人。他后来才想出一个办法,即利用一个英文版本展示他是如何熟练运用母语写出优雅高贵如同竖琴乐般的语言。他的作品会跟同辈的完全不同。不像法比安记录的逐年编年史,也不像宫廷历史学家波利多尔·费吉尔计划的国家级不朽作品。他的作品会是出众的《历史》,受罗马典范启发,对人文主义传统轻微地讽刺,此外还有双语引导。他总是要求自己的孩子遵从这种双语方式。每一封信都必须从拉丁语翻译成英语,反之亦然。

他想起了他的孩子们。他知道玛格丽特一直以他为榜样。他是她的力量源泉;她体现了他所教给她的一切。他不会把那种安全感从她身上夺走。在经历了这些贫穷和动荡之后,还要再让他的家人经历他的声败名裂吗?绝对不行。他不会告诉任何人在这本笔记中的发现。但是他会跟上帝讨论哪种情况更糟:是被当做坏人写进历史书,但是问心无愧(就像格洛斯特的理查在露西事件中那样),还是自以为诚实正直(就像自己),然后发现自己操纵了事实。

他直面着这种可能,疯狂地摸索记忆,就好像溺水的人在漆黑的水里寻找安全上船的绳梯。那儿!他和玛格丽特在新家旁边的树丛边弯着腰,阳光毒辣地晒着他们的后背。在把植株种进切尔莎肥沃的土壤之前,他们轮流给它们起名字。

“猎狗的血。”

“不,那是你的幻觉。你太耽于幻想了。”

“松露猪。”

“黑舌头。”

“剪断的翅膀。”